F-14D AJ100 VF-31 U.S.NAVY by Hachette (Vol.1〜10) F-14D AJ100 VF-31 U.S.NAVY by Hachette (Vol.1〜10)

|

|

http://www.f14tomcat.jp/home.html

|

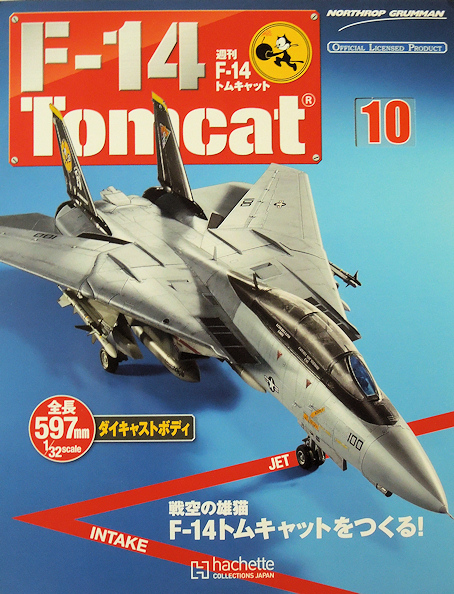

戦空の雄猫F-14トムキャットをつくる!100号で組み上げるダイキャストモデルの最高峰。 戦空の雄猫F-14トムキャットをつくる!100号で組み上げるダイキャストモデルの最高峰。

[001]

|

|

| 記念すべき週刊F-14トムキャット創刊号です。常套手段となっていますが初回は特別価格299円という破格の設定で「とりあえずお試しくらいなら…」と思って手を出すと大変な事になります。まず付録のスタートアップDVDですが30秒のTVCFや1分のWeb画像では説明しきれなかったディテールまでたっぷりとプレゼンされてしまいます。

|

|

| 更に付属のパーツはキャノピーとシートが中心ですが戦闘機をイメージさせる良いパーツです。造形精度もよく、塗装も丁寧でこのクオリティが維持されれば凄いモデルが完成する…と想像させてくれます。組立は2号のパーツが届いてからにする事にしました。

|

|

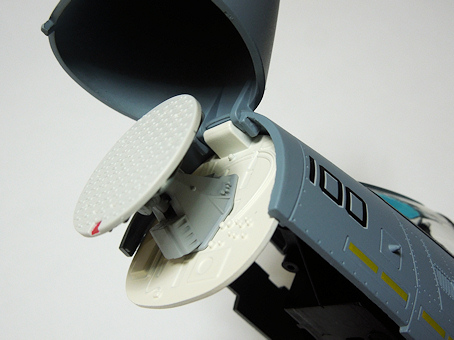

| Webでのムービーを見てひとつ懸念がありました。この画像では風防手前にあるアンチグレアの部分にパーツの合わせ目のようなラインが見えました。レドーム開閉ギミックを設けている上に組立モデルであり、かつ塗装をしなくていいとなると仕方ないか…と目をつぶろうとした矢先の話です。

|

|

| 書店で撮らせてもらいましたが、2号に付属するパーツが展示されていました。これを見た時にアンチグレア部分のパーツ割りの懸念が払拭されました。しかも材質は間違いなくダイキャスト製であり、金属のヒンヤリとした冷たい感触と重量感を確かめることができました。

|

|

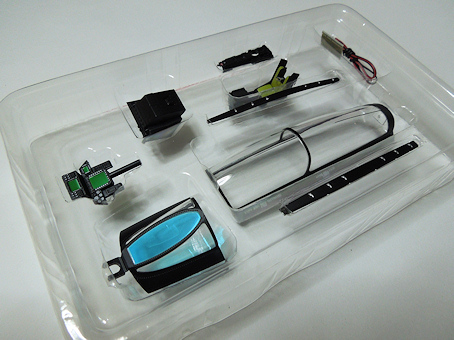

| …という事で2号を発売日にゲットしてきたところでパーツを開梱しました。パーツは全部で9点あり、ABS樹脂パーツが中心ですが1個だけLED基板が付属します。ダイキャストパーツは2号からのお楽しみという事になります。

|

|

| F-14は複座機ですが1号についてくるのは後席のみとなります。パーツは前後二つを合わせるだけなので作業は簡単です。シート部分のカラーリングはモスグリーンで塗装されていますが実機もそうだったのかは不明です。個人的には黒かブラウンの方が重みが感じられて好みですね。尚説明書にはドライブラシによる「汚し」のテクニックが紹介されていましたが、残念ながらそこまでのテクニックとこの高額モデルに手を入れる勇気はありませんでした。

|

|

| 後席は兵器オペレーター(RIO)の席となります。F-14D型はグラスコックピット化が進んでいるためかけっこうシンプルな作りだと思いました。

|

|

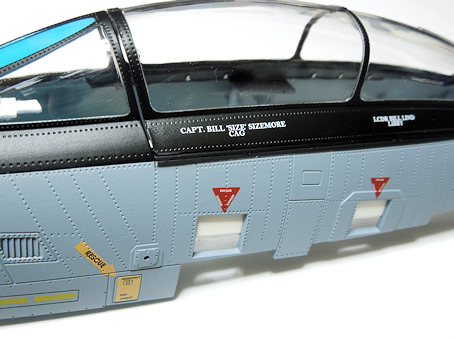

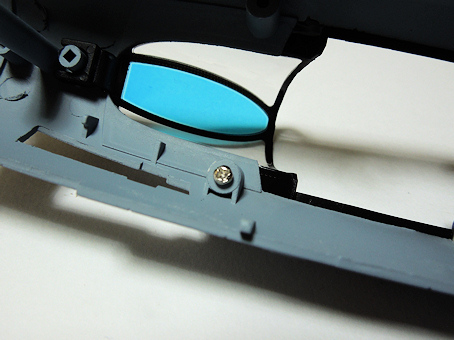

| フレームのためにいかにも視界が悪そうなウィンドシールド(風防)です。前部はクリアブルーで塗り分けされており、フレーム部のリベット穴もきちんと再現されています。

|

|

| 大きなキャノピーとフックです。フックは左右それぞれにキャノピー内側に取り付けますがパーツ分割が非常に細かいと感心しました。説明書ではハマリが悪い場合は接着剤を使うようにとアドバイスがありましたが、そんな事はなくて必ず必要になるだろうと思いました。キャノピーは真ん中にパーティングラインが残ってしまっていますが、個人的には許容できる範囲です。

|

[002]

|

|

| このF-14Dを揃えようと決心をした人達が楽しみに待っていたであろう第2号が発売されました。この号には大判のポスターが付録で付いてきます。そしてなんと言っても初めてのダイキャストパーツですから期待が高まります。

|

|

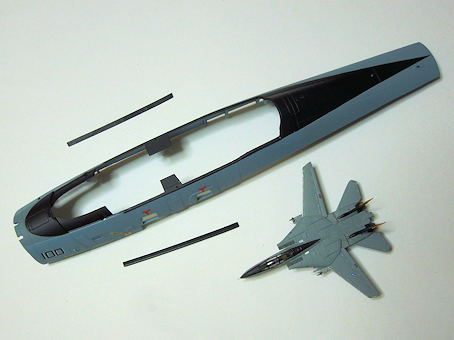

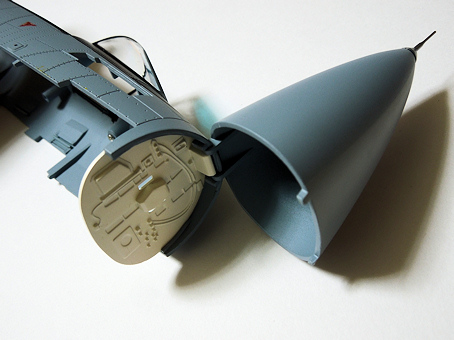

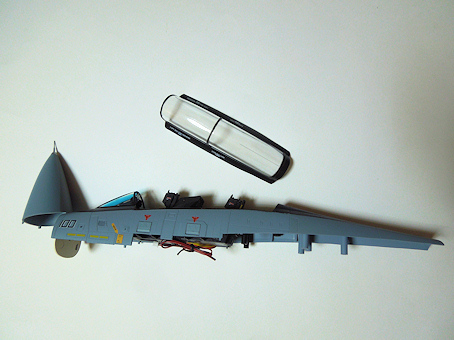

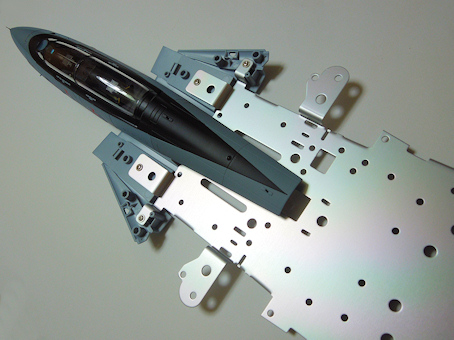

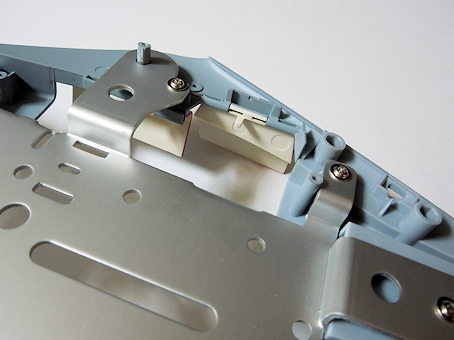

| うん、でかい。今回は機首上側とキャノピーを受けるラッチが付いてきます。比較のために1/200スケールのF-14Aを並べてみましたがこの大きさが伝わるでしょうか。胴体パーツは亜鉛ダイキャストなのでズッシリ感とヒンヤリとした金属感が楽しめると共に、今後どうなっていくのだろうという期待と不安が入り混じる複雑な思いを経験することができます。

|

|

| 1〜2号で組み上がるのはここまでです。1号に付属したウィンドシールドをはめ込むだけで完成です。パーツの接合精度はピッタリと合うので気持ちがいいです。残念だったのは風防のパーツに傷が入っていたところでしょうか。

|

|

| 待ちきれないのでキャノピーを乗せて楽しんでいます。ちなみに胴体パーツですが黒い部分の塗装において、縁(ふち)の塗装品質に個体差が見られました。目立つ部分なので極力塗装の綺麗なパーツを入手したいところです。ただし私が見た範囲で良品は1〜2割くらいでした。

|

|

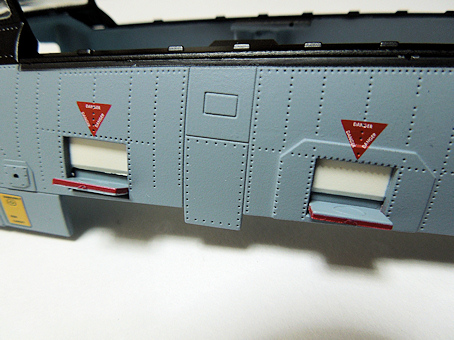

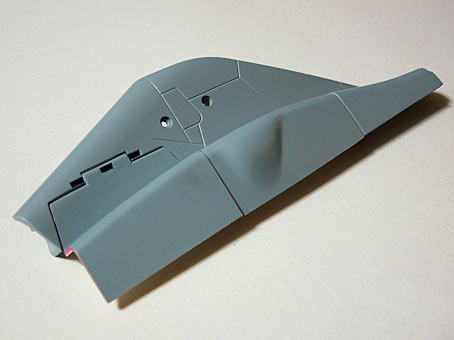

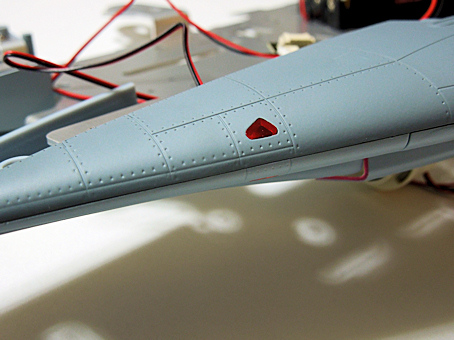

| 1/32というビッグスケールだけにディテールも抜群です。気になったのは狭い空母甲板上でタラップを使わずにクルーが乗降するための折りたたみ機構のステップです。赤い逆三角マークが書いてある部分ですが穴が開いてあり、ここも開閉ギミックが仕掛けられているのでは?と期待が高まります。

|

|

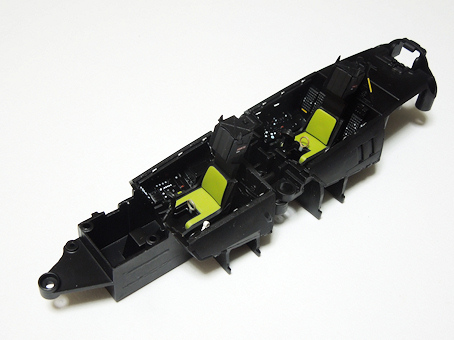

| 裏側から見た図です。ここに次号から付属するコックピットが納まりますが組み立ててしまうと後からは見えなくなる期間限定のアングルです。右手先端に長方形の穴が開いているのがわかりますが位置的には給油ブームが展開する場所です。ここにも隠れたギミックが再現されるのでしょうか。

|

[003]

|

|

| 週刊だとやはりいいペースですね。早くも第3号が発売となり書店にて購入してきました。創刊号に比べるとフェイス数は2→1列に減らされていたものの、残り3冊という売れ行きでした。私が書店に行く時には、手にとって見ている人が必ずいるのでファンにとっては気になる(迷ってしまう)シリーズである事は間違いなさそうです。

|

|

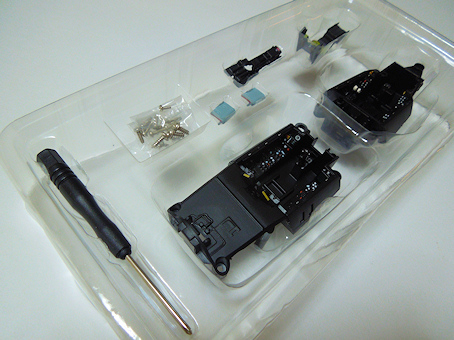

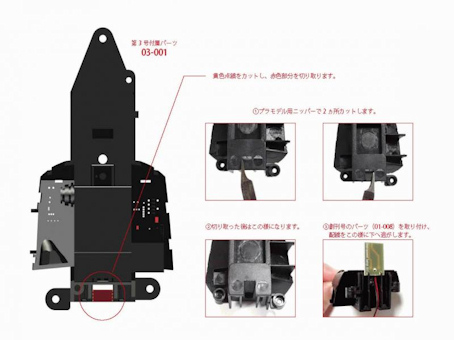

| 第3号はコックピットのパーツが中心ですが、ユニークなのはドライバーが工具として付属しています。これが意外と小さなネジ用の工具を持っていなかったりするので便利でしたが、力が入りにくくコツが必要です。パーツは6点と4種のネジ、ドライバーで構成されています。

|

|

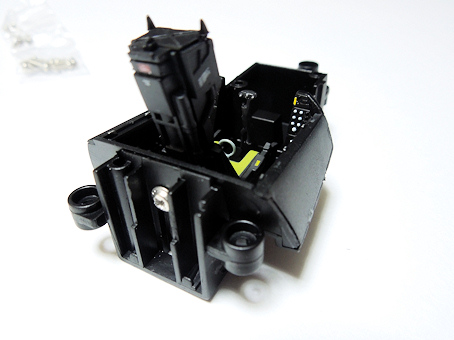

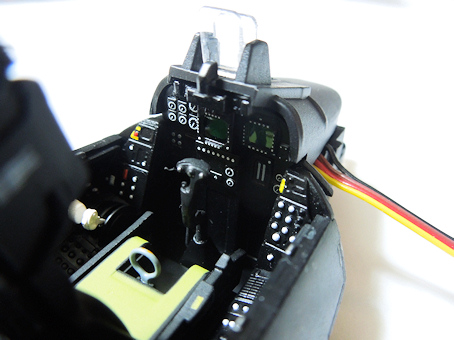

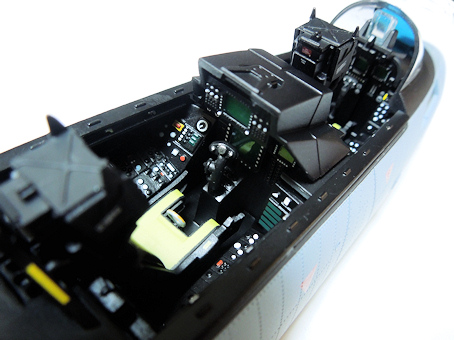

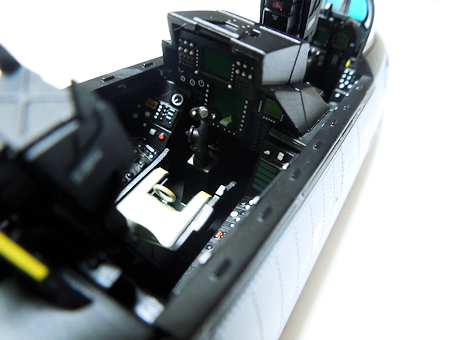

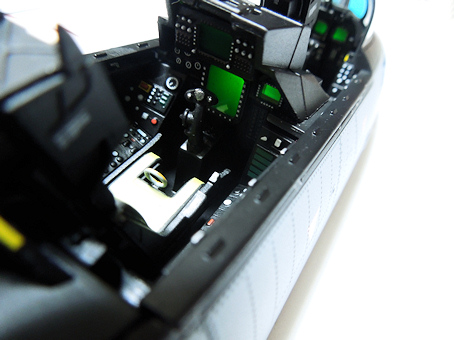

| まずは前席のコックピット台座です。スイッチ類は細かく塗装されているので立体感があります。写真の状態で1パーツとして提供され、既にスロットルとレバーもセットされており組立の必要はありません。プラモデルを自分で組んで塗装したらかなり大変だと思います。

|

|

| ここで創刊号に付属した前座席をはめ込みます。固定は後部からのネジ止め式となっています。ネジはかなり小さいので力の入れ方など若干のコツが必要です。

|

|

| 第3号に付属する座席ですが、創刊号に付属するものと同様です。シート部分のカラーリングが実機の通りなのかは気になるところですね。…試作品の方はブラックでかっこよくみえます。

|

|

| 前席と同様に後席台座にシートをネジで固定します。緊急脱出用のイジェクションレバーも付いていますが、よく観察してみるとシートベルトがないようです。

|

|

| 前後席を並べたイメージですがまだ固定はしていません。ここで慌てて組んでしまうと手順の関係で思わぬ落とし穴のため失敗する恐れがあるためです。というのはコックピットの発光ギミックが仕掛けられるはずなので組立てたい気持ちをグッと堪えなくてはいけません。

|

|

| 前号で組み立てたウィンドシールドをネジで2ヶ所固定します。ここの作業は非常に簡単ですが、実はネジ止めしなくても十分固定されていたりします。

|

|

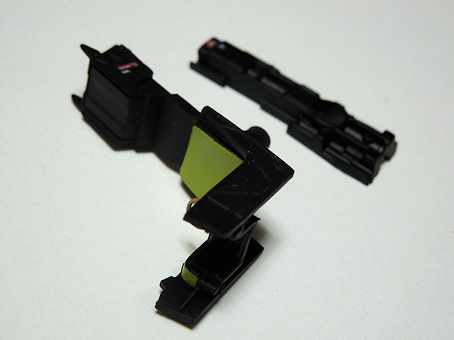

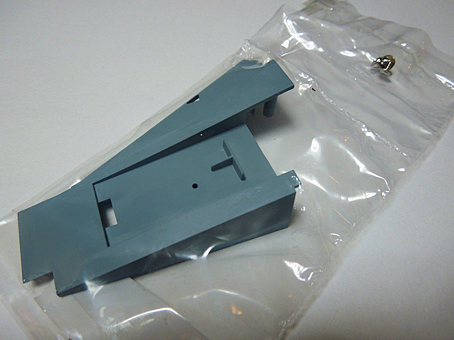

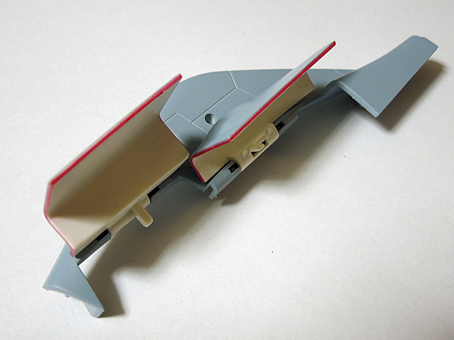

| さて期待通りステップのパーツが用意されていました。形状を見てわかる通り開閉ギミックが仕掛けられています。側面は開いていることが視認できるように赤く塗装されています。ゲート跡が処理されずちょっと残っているのは残念なところ。

|

|

| ステップパーツは内側から差し込むだけです。空母の甲板上は狭いためタラップを使っての乗降はオペレーション的にも面倒かつ邪魔になってしまいます。そのため艦載機には折りたたみ式のタラップや足掛け用のステップを設けています。このギミックは事前説明がなかったのですが、ここまでこだわって作ってもらえると嬉しいですね。

|

|

| 第3号はここまでです。次号はレドームや残りのコックピットパーツ、LED基板が揃うので機首上側が完成します。

|

|

| 第4号が待ちきれず仮組みで雰囲気を楽しんでいます。さて色々話題を呼んでいる1冊1700円という価格設定ですが「高い」と考える方も多い事でしょう。そう実際に高いと思います。ただし普段からダイキャストモデルなど完成品の相場に慣れていると、抵抗感は薄れると思います。

一つはダイキャストパーツが持つ金属のズッシリ・ヒンヤリとした質感はプラモデルとは比べ物になりません。二つめは塗装済であることで、塗料を買うコストとその作業時間と手間、技術、そして作業環境の確保を天秤にかけて検討すると納得はできる…という結論に達すると迷いをふっきる事ができるようになります。

|

[004]

|

|

| 序盤のひとつの山場になりそうな第4号です。表紙のトムキャットのアングルが格好よいですね。さて実はこの4号から定期購読を申し込んだのですが、定期購読だと4、5号が同時に発送されるものの奇数号の発売日に合わせられてしまいます。つまり書店での発売よりも入手が遅れてしまいます。これはよくない…。アシェットさんには定期購読を5号からに変更したいと相談しようと思いましたが電話は全くつながらず…、Web問合せを行っても混み合っているため返事は数日お待ち下さいと言われる始末。自分の会社を想像しても対応が追いつかない様子は想像できるものの、合計17万円もする商品を扱っているわけですからこの対応にはちょっと不満が残りますね。結局返事は届かないものの我慢できずに書店にて購入してしまいました。4号のキャンセルがきかなかったらどうしよう…。

|

|

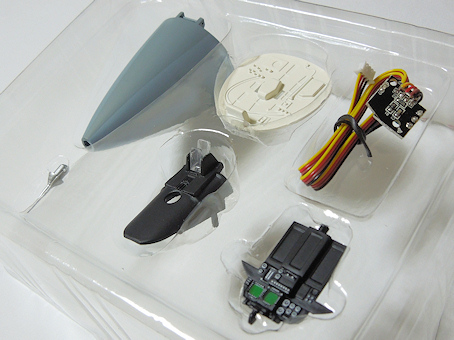

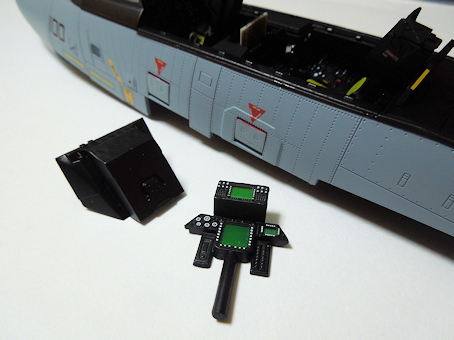

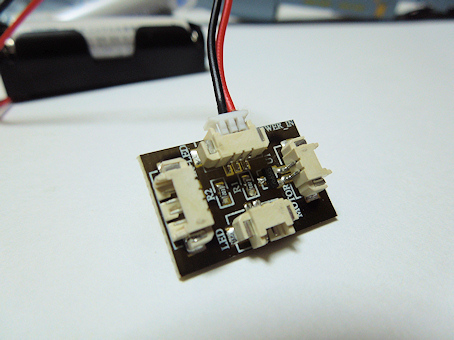

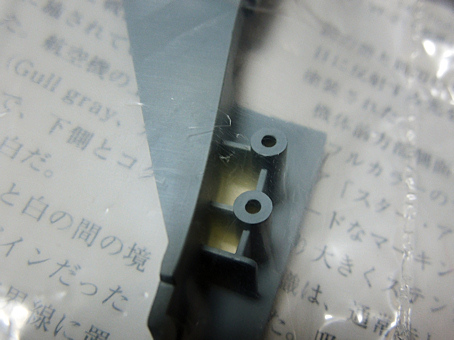

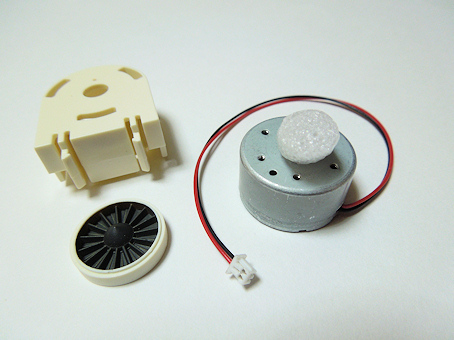

| 第4号に付属する6点のパーツです。今までが大きめのパーツが多かったせいか今回は「小さっ」という印象を持ちました。これで1700円か…という印象は否めませんが、ダイキャスト、樹脂、電子部品と製造工程は様々なパーツのセットな上、塗装や組立済のパーツですから間違いなく手間がかかっている事はわかります。

|

|

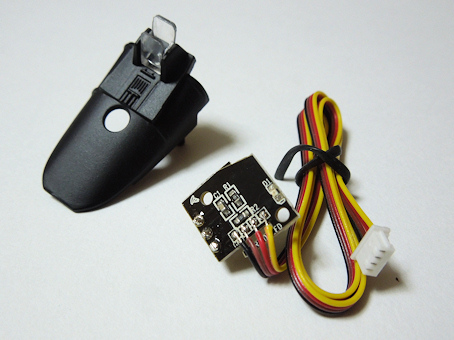

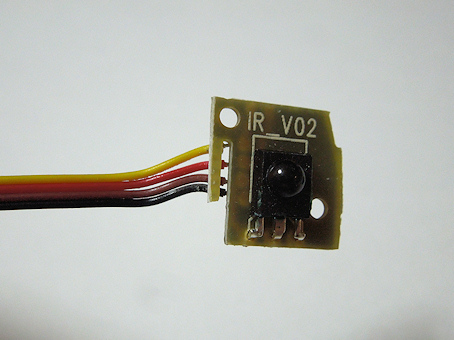

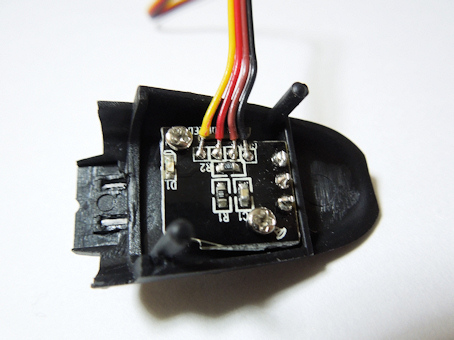

| まずは前席の計器盤カバーの組立です。カバーは樹脂製でHUD(ヘッドアップ・ディスプレイ)があらかじめ組み込まれています。ここに赤外線の受信基板を取り付けます。

|

|

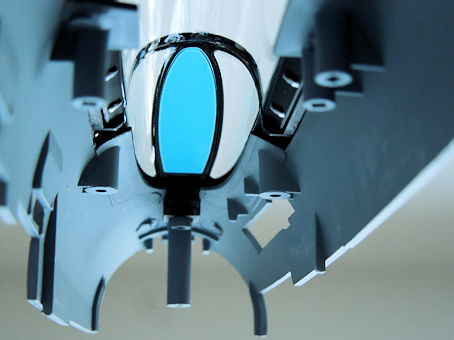

| 赤外線受信部はテレビのリモコンのような球状をしています。この部分が計器カバーの穴から外側に出てリモコンからの信号を受ける事になるものと思います。取説では左側にある切り欠き部分にコードを通していましたが、真似をしてしまうと事故につながる可能性があると判断して何もしない事にしました。

|

|

| 赤外線受信基板を計器カバーの裏側にネジで固定します。できれば取り付けて隠れてしまう前に動作確認をしたいところだと思いました。

|

|

| 前席の計器盤パーツです。計器の針がみな同じ向きを示しており、かなりデフォルメされているものの、付属するマガジンにちょうど実機のコックピット写真が掲載されていたので比較してみるとけっこうよく再現されていることがわかりました。

|

|

| 3号まで組み立ててきた前席に計器盤と計器カバーを取り付ければ完成です。赤外線受信機から伸びるケーブルは切り欠きを通して外側へと逃がします。ちょっと位置がずれていたため素直には作業できませんでしたがなんとかクリア。

|

|

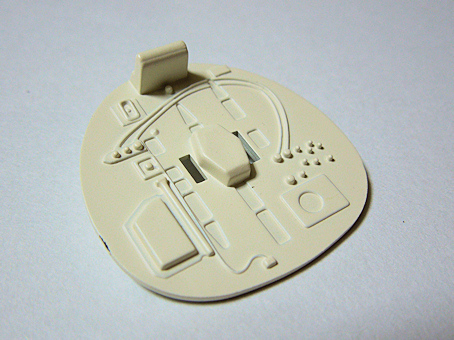

| レドームの取り付けに入ります。機内レーダーを取り付ける基部のパーツは樹脂製です。ここは塗装ではなく成型色で表現されているようです。

|

|

| 4号の目玉といえそうなレドームとピトー管です。ひょっとしたらレドームは樹脂製かも…と思っていましたがここはズッシリとしたダイキャストパーツでした。ピトー管は見た目のとおり金属製…と思ったら樹脂製でした。

|

|

| レドーム裏側にあるヒンジを機首パーツに合わせ、レーダー基部の樹脂パーツで固定する組立方法となります。写真では隠れてしまいましたがこのネジの取り付け位置が他のダボ穴と干渉し、無駄に作業性を悪化させています。付属するドライバーは磁石付きでネジが落ちないタイプのものにして欲しかったと思いました。

|

|

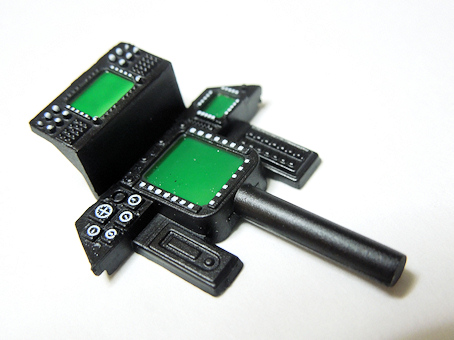

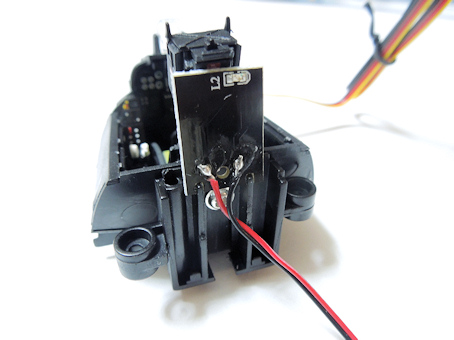

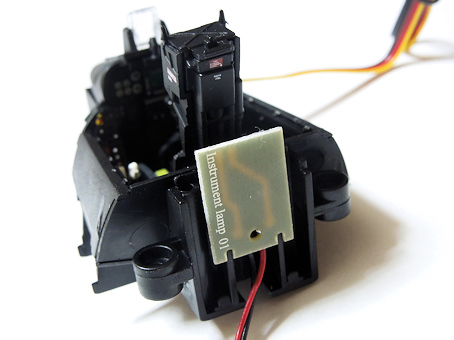

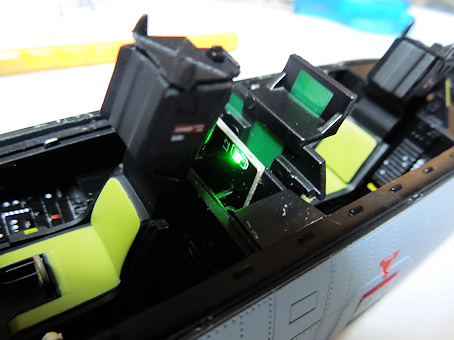

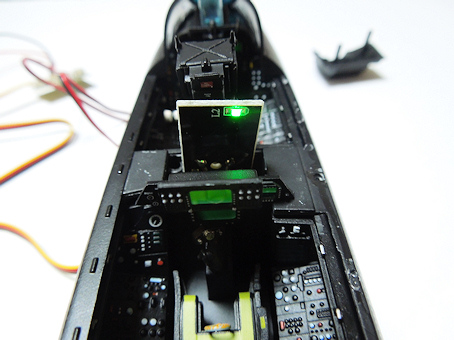

| 今回の難所に突入します。こちらのLED基板は後席の計器盤を光らせてくれます。しかし一体どこがどうやって光るのか…。これも取り付ける前に発光テストをしてみたいところです。

|

|

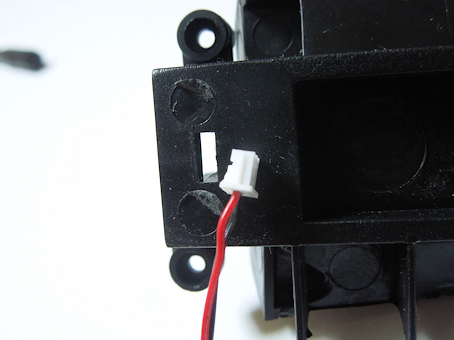

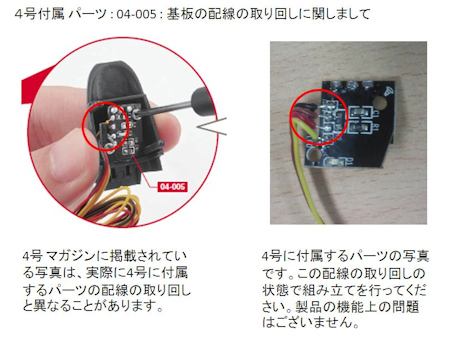

| ここで問題発生です。リード線を機体下部へと逃がすのですが、コネクタパーツを通すには穴の大きさが足りません。

|

|

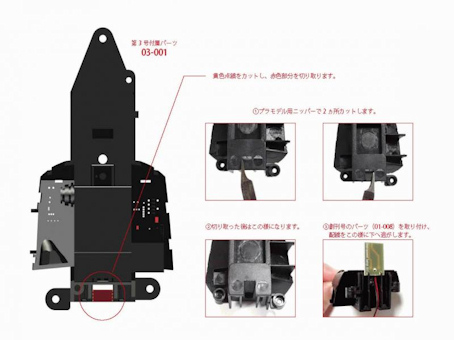

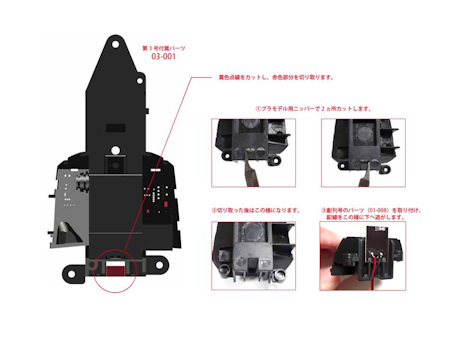

対応方法は週刊F-14の公式サイトのよくある質問コーナーに掲載されていましたが、付属のマガジンには訂正資料は付属しないため、自分で気づいて発見する必要があります。対応方法はニッパを使って干渉部分をカットするという簡単なものですが、そもそもニッパをもっていない方にはけっこう厳しい作業になると思います。(あとこの説明書には別の問題が潜んでいます。)

※画像は週刊F-14公式サイトより

|

|

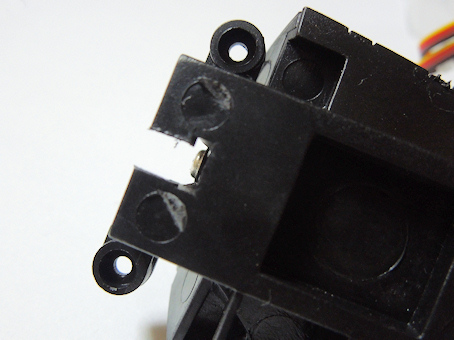

| ニッパでカットした後です。組み立てた後は見えなくなる部分なので、美しさにこだわった後処理は必要なさそうです。

|

|

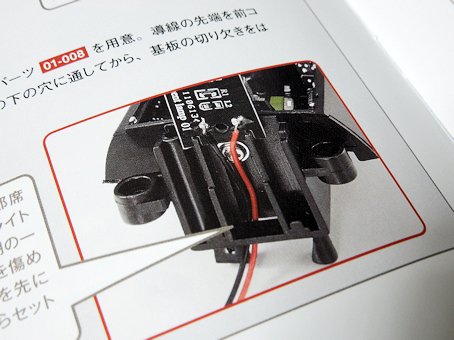

| この写真は付属するマガジンに掲載されている組立ガイドのものです。これをみるとハンダ付けされた面が外側を向き、かなり上の方に取り付けられています。

|

|

| 上のガイド通りに組み立てるとこのようになります。ここで思うのは①このままでは後席の計器カバーに収まらないのではないだろうか?という事と、②こちらの面が発光するのか?という疑問でした。

|

|

| 付属の組立ガイドと公式サイトの不具合対応資料を見比べて、自己判断した結果がこちらです。取り付けは低い位置に合わせ、平らな面を外側に向けました。両方の資料を足して二で割ったような結論になりましたがこれが当たっていることを祈ります。間違っていたら後戻りできないな…。

|

|

| 完成した前・後席を合わせます。しかしこの時点では単に重ね合わせただけで、固定はされていないので取り扱いには結構コツを要します。

|

|

| コックピットを機首パーツの裏側へ、ネジで6箇所を固定します。難易度は少し高く、位置決めには結構神経を使いましたが上手くいけばピッタリと合います。こんな風に配線の事を考えたりしながら組立を行っているとまるで実機を組み立てているような疑似体験ができます。これは完成品にはない新しい楽しさと付加価値であると感じました。

|

|

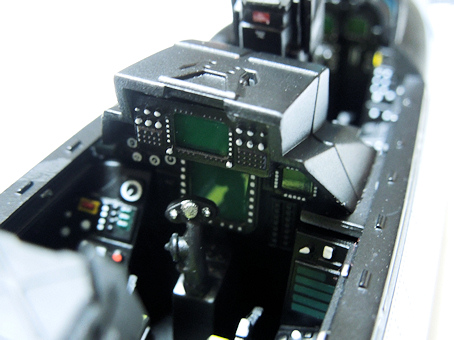

| 最後は後席の計器盤とカバーを取り付けて4号の作業は完了します。パーツは差し込むだけですが計器カバーは差込が甘いとキャノピーと干渉してしまうので最後までしっかりと入れる必要があります。

|

|

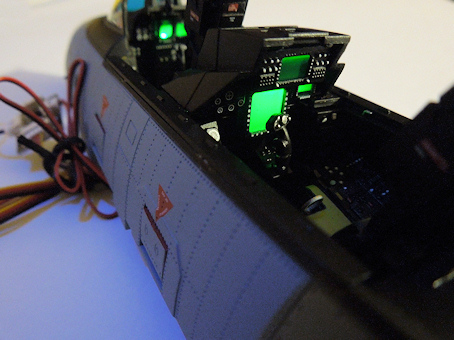

| コックピット上部が完成しました。4号でここまで完成する事はけっこう満足度が高いと思いました。しかしあと96号もあると考えると今後どうなっていくのか不安、いや楽しみになりますね(笑)。後席はスイッチ類の塗り分けもされており、マルチファンクションディスプレイもいい雰囲気を醸し出していると思います。結構密度感もあっていい感じではないでしょうか。

|

|

| ここまでで4冊分ですが合計すると約5,500円です。この大きさのダイキャストモデルであり、各パーツも塗装済である事を考えると、まぁそんなにおかしな値段ではないのかなぁ…と思います。1/200スケールのダイキャストモデルでも最近は平気で1万円を超える時代ですからね。さて次号はアルミ板が1枚だけという途中休憩の回となります。ちょっと一休みですね。

|

|

| …と5号の到着前に、4号のパーツについての訂正案内が公式サイトに掲載されていました。組んでいる時から気にはなっていたものの事故につながると思い無視した事が結果的には正解でした。

※画像は週刊F-14公式サイトより

|

|

| LED基板の取り付け位置もやはり誤りがあったようです。ここで気になる点がひとつ。それは基板の向きです。やはりハンダ付した部分が外側を向いています。これはやっちゃったかな…でもこれだと後席と干渉しそうな気がするのですが。

※画像は週刊F-14公式サイトより

|

|

| 上の写真は4号発売直後に掲載されていた説明です。この時は右下の方にある基板は緑色の面が外側を向いており自分はこれを参考にしてしまいましたが、その後下の写真(2015年2月23日確認)に差し替えられていました。やはりハンダ付した面が外側を向くのが正解ということなのか…、果たして組んでしまった部品は破損せずに取り外せるのでしょうか?でもしばらく外す気はありませんが…。

※画像は週刊F-14公式サイトより

|

[005]

|

|

| ひと休みといった感のある第5号です。他社さんも含め、分冊百科はつかみの4冊までは付録も豪華で箱も大きいのですが、5号あたりからは無駄な装飾がなくなり必要最低限になっていく傾向があると感じています。楽しみにしていたマガジンの表紙も創刊号と同じ写真の使い回しになりました。

|

|

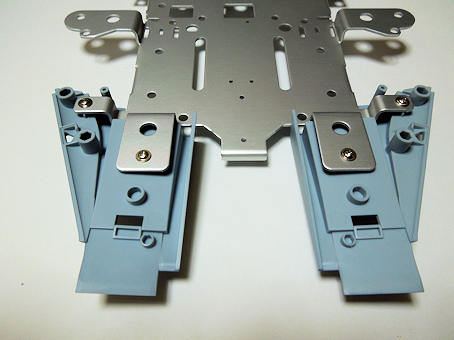

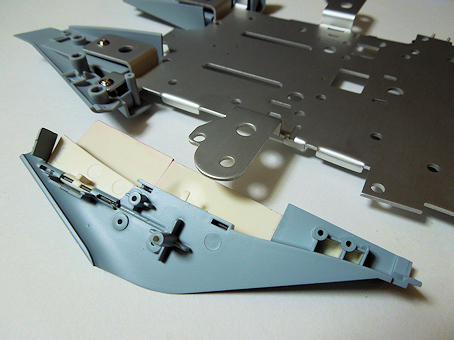

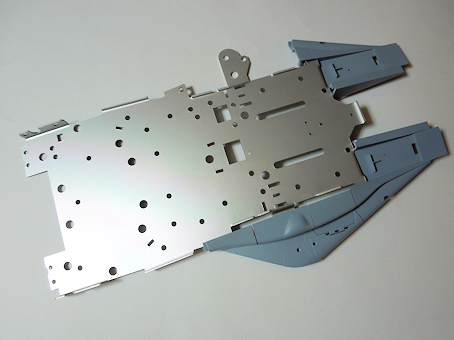

| じゃーん!今号のパーツはこの本体の骨格となるアルミ製フレームです。以上。

穴あけと曲げを含めて、プレス加工1回で成形できそうかな。今回は組立作業もなく、パーツを曲げたりネジを紛失したりする可能性があるため、何もせず梱包材にしまっておくのが最善です。

|

|

| これまでに完成させた機首部分とは、おそらくこのような位置関係で組み立てられるのでしょう。いざ実物を見るとさすがにその大きさを再認識してしまいます。次号はインテークファンモーターとLEDの動作テストとなります。テストはもっと早いタイミングでやりたかったな…。

|

|

| 定期購読を始めました。特典は二つのDVDと銘板が付いてきます。トムキャットのエアショーは観ていますし、当然TOP

GUNは台詞を覚えるほどリピートしており、どうしても欲しいというものではありませんでしたが本書のテーマとしては良いですね。銘板はこれだけの高額商品ですからむしろ必須だと思います。あとコックピットに搭乗させるパイロットフィギュアも是非…。

|

[006]

|

|

| 私のスタンスとしてはあまりメーカーさんの悪口になりそうな事は極力書かないことにしていますが、今回は今の気持ちを記録に残しておかないといけません。私は週刊F-14の定期購読を申し込んでいます。発送作業の効率化という事は理解できますが、6号は7号が発売された時点で2冊同時に送られてくる予定でした。この時点で6号の発売日から1週間遅れて入手する事になるのですがここはなんとか定期購読だから仕方ないと我慢しました…。

で7号の発売日になり、到着を心待ちにして家路につきましたが残念ながら届いていませんでした。そこでアシェット社に発送済かどうかを問い合せたところ、「欠品につき発送が遅れている」という返信が届きました。これには非常に不満を感じました。

1つめは問合せをしなければ遅れが発生している事を連絡する気がなかった事。

2つ目は定期購読者の数はわかっているはずなのに最新号が欠品する理由がわからない事。

3つ目は書店にいけば手に入る事。

これにはさすがに憤りを感じました。申し訳ないとは思いましたが、コールセンターには書店で購入するのでその号の定期購読分はキャンセルするようお願いしました。(ご対応いただいた担当者の方、面倒なオーダーをしてしまいすみませんでした。)

社会人ですから法人間の関係が重要なのはよくわかりますし、書店に優先的に商品を配荷していることも容易に想像はできます。しかし最終的に購入するのは私たちエンドユーザーであり、商品にかかる全てのコストを負担しているのは消費者である事をアシェット社にはイメージして欲しいと思います。

定期購読の案内には「確実にお求めいただける定期購読をお勧めします」と書いてありますが、それは白々しく見えてきますし、皮肉にも書店で購入する方が確実に入手できます。

このように「定期購読が後回しにされて手に入らない」→「書店で購入に変更」→「売れるので書店が仕入れを増やす」→「品薄に」→「また定期購読が後回しにされて手に入らない」という悪循環に入っているように思います。今のところは書店にて取り寄せが最善策と思われます。

定期購読を申し込んだ人は法人でなく個人だし、最後まで作るだろうから少しくらい待たせても我慢するだろう…と、釣った魚には餌を与えないような消費者を見下した考えをもっているとしたら非常に残念です。

と苦言を呈したところで6号の組立に入りましょうか。

|

|

|

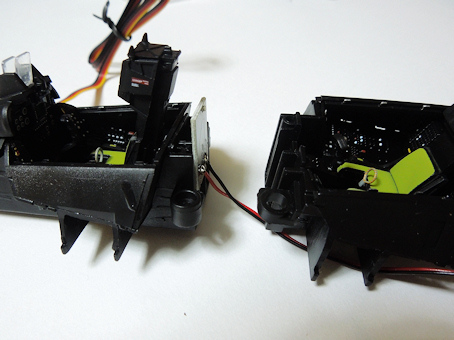

6号は電池ボックスにモーター、基板とネジ、そして大きめのパーツというバラエティに富んだ組合せです。今回のメインは電流を供給して動作をチェックすることでしょう。ただ順番的に今でいいのか?という気はします。その理由は後ほど。

|

|

|

単3電池×3本を入れる電池ボックスです。これはテスト用途としてのみ使われるようですがマイナス極のバネなどはけっこうラフな感じでした。まぁテストでしか使わないのなら問題ないかと思います。

|

|

|

バッテリーから伸びるコネクタをテスト用の基板に接続します。コネクタは小さく精密であり向きもありますので過度な力を加えないように注意が必要です。コネクタには赤外線受信部用、LED用、モーター用で形状が異なります。

|

|

|

4号までで組み立てたパーツから伸びるコネクタを接続し、電池をセットしてドキドキの点灯チェックを行います。ガイドには書いていませんでしたが赤外線受信基板のコネクタを接続すると前席のMFD(Multi

Function Display)が点灯しました。赤外線受信分の裏側にLEDが配置されていたのですね。

|

|

|

さて次は不安いっぱいだった後席のコネクタを接続します。…点灯しません。これはLEDの不良なのか、それとも基板の面の向きが逆なのか、計器カバーを一旦外して確認する必要が生じました。

|

|

|

幸いにも計器カバーはピンを折ることもなく取り外すことに成功しましたが、かなり神経を使いました。ちょっと間違えばパーツを破損する可能性も高いと思います。カバーを外すとLEDはちゃんと点灯しており、基板の面の向きが誤っていたことが確認できました。

|

|

|

今回はLED基板の向きを変えるだけで修正できる場所だったので助かりましたが、ネジ止め部分だったら厳しかったと思います。しかしLEDがどのように点灯するのかを知ることができたのは怪我の功名でした。それにしてもアシェット社は一時的に誤った向きの写真を公式サイトに掲載した事についてはダンマリです。向きを間違うのは私くらいかもしれませんが、もしこれがLEDの不良で点灯しなかった場合、解体作業を強いられるのは結構辛いと思います。作業の順番からしたら基板を埋め込む前に点灯テストをしておくべきではないでしょうか。

|

|

|

点灯チェックを終えて計器カバーを取り付けました。これでここ数週間気になっていた悩み事も解消するはずです。それでは電池を入れて最終テスト開始〜。

|

|

|

やった!点灯しました!!うんうん、やっぱりこういうギミックは楽しいですね♪LEDの色合いもいい雰囲気だと思います。

|

|

|

4号での混乱をはじめトラブルも色々ありましたが、無事に何とかここまでたどり着きました。LEDの光量はそれほど強くないので照明を下げた方が点灯ギミックを満喫できると思います。

|

|

|

ここで紹介ムービーに使われた試作品と比較してみましょう。今見てみるとMFDやHOTAS(Hand

on Throttle and Stick)など全く別物と言っていいほど作り直しが行われたことがよくわかります。なんだかんだと文句を言ってしまいましたが、頑張ってくれている開発者の方達には素直に感謝したいと思います。

|

|

|

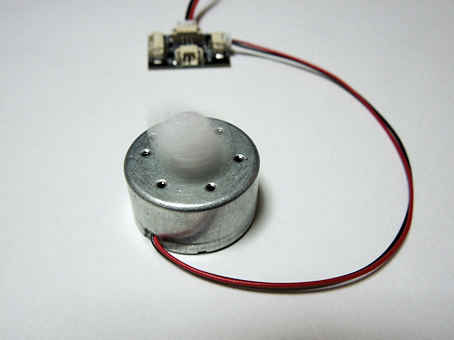

6号にはインテークファンモーターが付属しており、こちらの動作チェックも行います。インテークは2つあるはずですが付属するのは一つだけでした。モーターは比較的静かに回転するのでわかりにくいかもしれませんが、緩衝材をつけたまま回転させれば動作を目視で確認できると思います。

|

|

|

インテイク先端部分のパーツは取り置きとして保留するようです。このパーツですがガイドには亜鉛ダイキャストと書いてありますが実際は樹脂製です。うーん、ここはダイキャストパーツにして欲しいところですね。以上、なかなか見所もあった楽しい第6号でした。

|

[007]

|

|

| 各所で不満の声が聞こえてくる第7号です。

|

|

|

第7号に付属するパーツは正直「…これだけ?」という感想で、単独で見ると1700円という価格設定は高すぎでしょう。4号までで頑張った分をこの辺で回収しようという考えがチラホラと見えてきます。せめてダイキャストパーツであればまだ納得できるのに…。

|

|

|

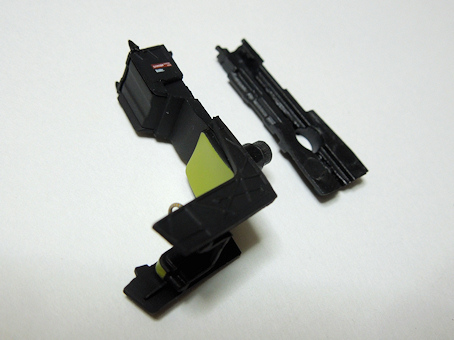

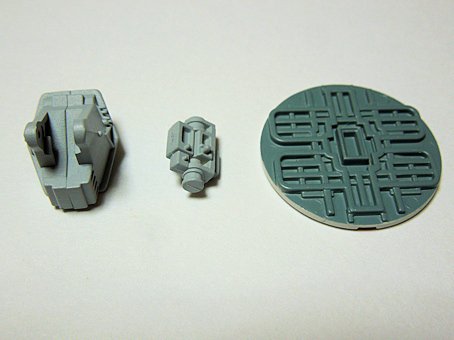

7号の作業の一つ目はレーダーの組立です。構成パーツは上記の通りですが、左のパーツはアームを挟み込むため左右に分割する必要があります。正直いってはめた状態で提供されても外す際にピンを折ってしまう恐れがあるので、実はありがた迷惑だったりしますよね。

|

|

|

ガイドではレーダーを組み立てた状態で基部にはめ込むように書いてありましたが、レーダーは可動するため作業しづらくなります。ここはレーダー板を取り付ける前の状態ではめた方が楽だと思います。

|

|

|

アームにレーダー板を取り付けて完成です。触っていると取れることがありそうなので接着してしまった方が安心できると思います。レーダーは紹介ムービーでは黄色でしたが本モデルでは白で塗装再現されており、物議を醸しています。レーダーは稼働式で上下に動かすことができます。

|

|

|

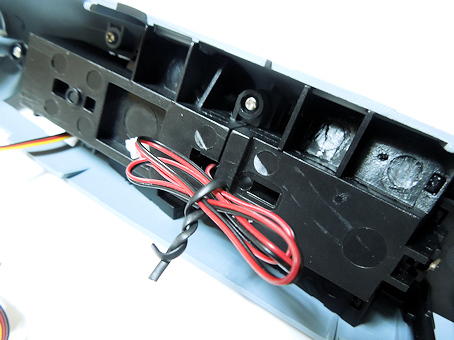

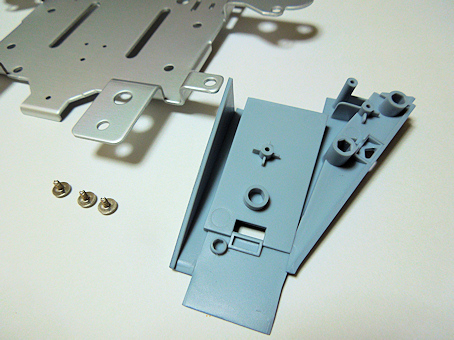

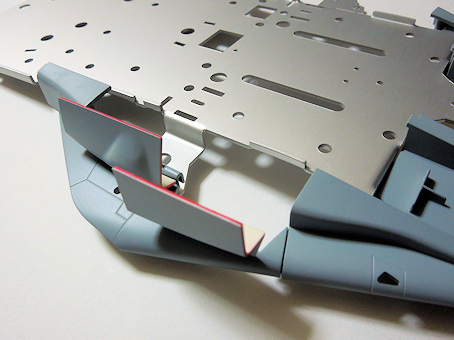

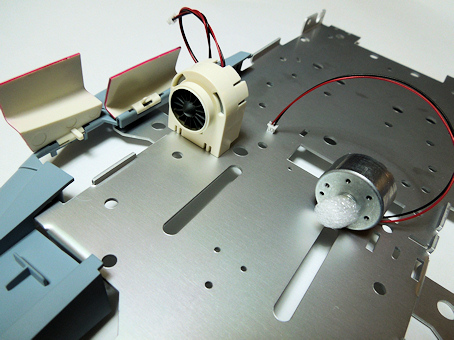

7号の二つめはインテイク部分の組立に入っていきます。6,7号で1個ずつ付いてきたパーツを5号のアルミ板に取り付けていきます。

|

|

|

ここが樹脂パーツになっている事には何か意味があるのでしょうか…。せめて上面はダイキャストパーツでの提供を期待します。ちなみにホビーマスターの1/72スケールF-35でも上側はダイキャストで、取り付け/取り外しが多い下側は樹脂パーツという構成は確かにありました。万が一胴体はプラパーツだらけになってしまったら途中リタイアも考えないといけないので、そのような事がないようにお願いします。

|

|

|

機首パーツを乗せてみました。

|

|

|

写真では伝えることが限界もありますが、こうやって仮組みしてみると…実にデカイ!完成した暁にはかなりの迫力になることは間違いありません。

さて次回8号は左主脚ランディングギア扉になるそうです。公式サイトの組立動画では「次回はラジオペンチをご用意下さい」と言っていました。果たしてどんな作業になるのでしょう?

|

|

|

さて3月17日に上記の手紙が届きました。ネットで見る限りでは定期購読が届かないという声が数多く見られますが、こちらの手紙は発送予定日を1週間過ぎてから送られてきていますから現場の混乱が想像できます。定期購読への分配の当てがつかないなら早めに書店での購入を推奨した方がいいと思うのですが…。最悪のシナリオは最終的にパーツが入手できず組立ができないことですから、それだけは避けていただきたいと願います。ちなみにダイキャストモデルのコレクターの方達は「数に限りがある」事には比較的慣れていると思いますので、事の推移を冷静に観察している事でしょう。

|

|

|

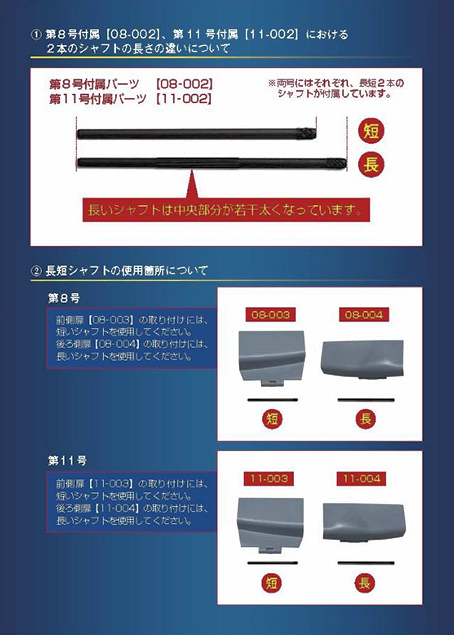

第8号の発売を前にして公式サイトに情報が公開されました。不具合ではなくガイドに書き漏らした注意事項を掲載したということでしょうか。さてパーツの到着が楽しみです。

※画像は週刊F-14公式サイトより

|

[008]

|

|

| 迷走中の8号です。

アシェット社に「次回の定期購読は予定通り配達されるのでしょうか?」と少し意地悪な質問をしたところ、「書店で購入することができればそちらが早いと思います」との公式回答をいただきましたので早速書店で購入してきました。回答は正論ではあったものの、納得し難いものがありますね。「詐欺」とまでは言いたくありませんが、消費者を愚弄しているように思えて仕方ありません。

やはり直接顔が見え、継続的な取引が発生する書店(法人)を優先する気持ちはわかりますが、それはあくまで「流通手段」です。最終的に商品を手にして対価を支払う最終購入者を後回しにするアシェット社は結局ユーザーロイヤリティを得られず、悪印象を与え続けているだけです。私は仕事で大手メーカーのマーケティング関係者とお会いする機会も多いのですが、残念ながらアシェット社のマーケティングセンスは最終ユーザーを裏切り続けていると感じています…外資系の感性だとこんなものなのかもしれませんが…。しかし商品コンセプトは非常に良いわけですから、いっそ廃刊してD社に企画と権利を譲って最立ち上げして欲しい…そんな事も考えてしまうというのは言い過ぎかな?

更に今回は商品の中身も最高にショボイのです…。ここで継続と離脱者を分けようという狙いでしょうか?

|

|

|

第8号のパーツです。一瞬目を疑うほどの空きスペースに肩を落としました。更に今回のパーツもプラ製だった事に二度ガックリと肩を落とすのでした。高校生の時にお弁当を開けたら梅干ごはんだけだった時以来のショックかもしれません。残念な事にパーツも小さいので迫力が感じられません。

少ない×小さい×樹脂製=不満の三重奏。

|

|

|

今回のパーツです。樹脂製パーツ×3、金属製シャフト×2、ネジ×3です。これは左主脚周辺のみですから、もう1度苦痛の右主脚の号が発売されるということですよね?樹脂パーツというだけでも面白くないのにこれで1,700円はやはり厳しいでしょう、そろそろ離脱者が一気に増えてくる頃だと思います。左右のパーツが揃って入っていたらまだ納得できましたがこれはちょっと酷い。Ftoysさん達の価格とクオリティを見習って欲しいと思います。

|

|

|

今回の問題です。公式サイトの訂正情報(4つ上の写真)では長短2つのシャフトが入っていると書いてありますが、何度見ても同じ長さのシャフトです。つまり、このままでは「脚扉の前後で長さが違うシャフトを使用せよ」とありましたから今号の作業は行えません。おそらく11号で長いのが2本揃ってきそうな予感がしますが、心配なので不良品ではないか問合せしてみたいと思います。という事で今回は保留する事を決めました。

→その後、同志の方のブログを拝見していると長さの違うシャフトが入っている写真が掲載されていました。これで私が手にした冊子がエラー品であった事が決定です。コールセンターには相談メールを送りましたが、書店購入品の交換はどうするのかな?

という事で次回はエラー品の交換方法がテーマです(笑)

それにしても説明が言葉足らずだと思いましたし、公式サイトでもフェイスブックまで開かないと情報にたどり着かないというのはコミュニケーション力がお粗末だと感じました。

しかしガンプラのように洗練され完成度の高い完璧な品質に慣れてしまった日本人にとって、もしかしたらこういうトラブル対処や不快感・不安感・不満という感情も17万円かけて体験することができる壮大なプログラムなのかもしれない…と考えることにしました。

|

|

|

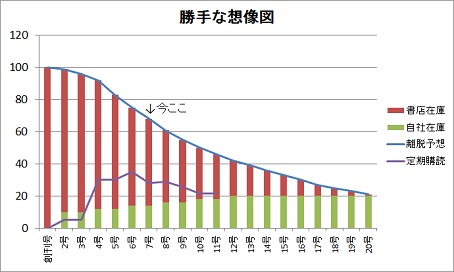

組立ができなくなったので暇つぶしに…。現在の遅配についてこんな感じかな…と。たとえば100人のトライアルを獲得するとして20号の頃には20人が残り、80人は離脱するだろうと予測したとします。分冊百科における店頭在庫はトライアルの獲得が大きな目的であり、書店側にとってもいつまでも置いておくわけにはいきません。そこで最終的に定期購読を安定確保したタイミングで自社在庫のみとし、書店在庫はカットという流れだろうと思います。

ちなみにお詫びメールでの言い分では書店在庫と自社在庫は別々だと言いたいようですが、それは当たり前で言い訳としては低レベルであり、予想以上に定期購読の希望者が多くて量が足りないのだと思います。しかし現実には書店でも在庫が余っているところがあり、最適な分配ができていない事が問題です。アシェット社は書店在庫を買い取って(書店には販売利益を保証して)でも商品を確保し、定期購読者へ適正に商品を届けるべきだと考えます。

|

|

|

3月30日に上記の手紙を受け取りました。さすがにもう慣れっこですが、少し頭を悩ませる事態に追われています。実は8,9号は書店購入が確実なので定期購読はキャンセルしたのですが書店で買った8号は既出の通りエラー品でした。コールセンターに相談したところ「交換品の8号を送るので不良品は廃棄して下さい。ただしお届けするのに時間がかかるかもしれません。尚商品手配の都合で9号もセットになった状態で配送される場合がございます。」とありました。

え、何?頼んでいないけどアシェットさんの都合で9号も頂戴できる可能性があるってこと?

覚悟は決めているとはいえ、書店で買えば9号はモーターが付いてくるだけで1700円かかってしまいます。これは到着を待つべきか、それとも書店で9号の確保にはしるべきか…器が小さいですが非常に悩んでいるところです。

|

|

|

第10号の発売日に重なるように8号の代品が届きました。覚悟していたより早く届いたのですが、ここで止まると10号の組立が滞りますのでちょっと一安心しました。不良品の申請に対して「もしかしたら調達の都合上、9号とのセットが送られてしまうかもしれません」という返信があり、実はそれに期待して9号を買わずにいたのですが残念ながら送られてきたのは8号のみでした。ま、これは悔しがっても仕方ないので、明日書店で9号を買って来ようと思います。

|

|

|

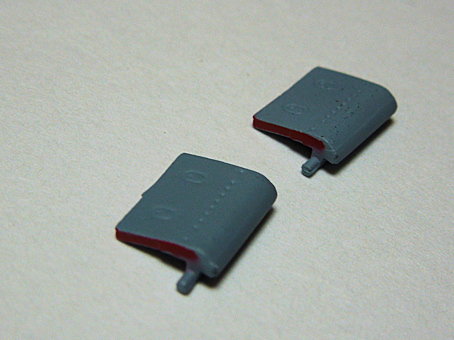

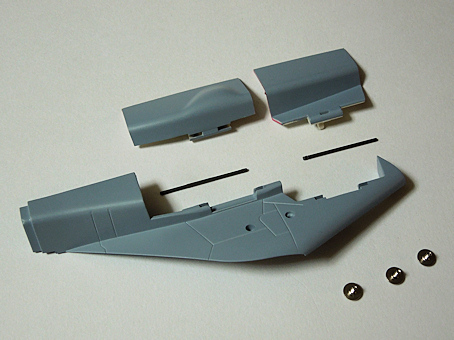

問題だったシャフトですが今回は2本の長さ・形状が違う事を確認できました。手前の方は長くて中央部にギザギザの加工が施されています。

|

|

|

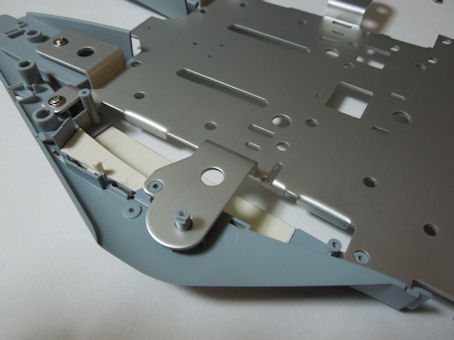

第8号の付属パーツです。今回色々と言われていたのはこれらが樹脂パーツである事でした。ネットでは推測の域は出ないものの、このままボディ本体は樹脂パーツで固められるのではないか?という疑念が渦巻きました。一説ではダイキャストは薄く精密な造形には向いてないとか、可動部分に使うには無謀とか、そういう理由も考えられるそうです。でもボディはこのまま樹脂パーツという事だけは勘弁して欲しいですね。

|

|

|

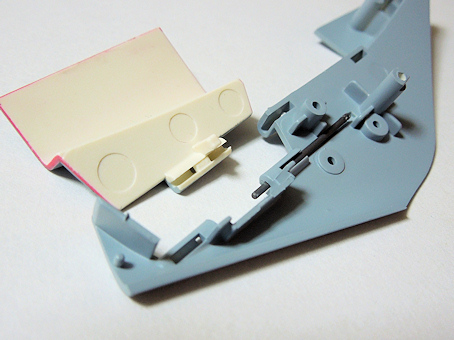

さて、これでやっとお預けだった8号の組立に入れます。今回は左主脚ランディングギア扉が題材です。まずはグレーの大きなパーツにシャフトを差し込みます。先に前扉を取り付けますがここには短い方のシャフトを使用します。シャフトを入れる際ですがかなり窮屈なので差し込むのは苦労します。ドライバーやペンチなど硬い工具を使った方が作業は楽になります。

|

|

|

続いて後側扉を取り付けます。前扉での作業に比べるとこちらは楽に行うことができました。

|

|

|

主脚扉を閉じた状態です。プラプラとせず、カッチリとした開閉をみせてくれます。

|

|

|

主脚扉を開けた状態です。

|

|

|

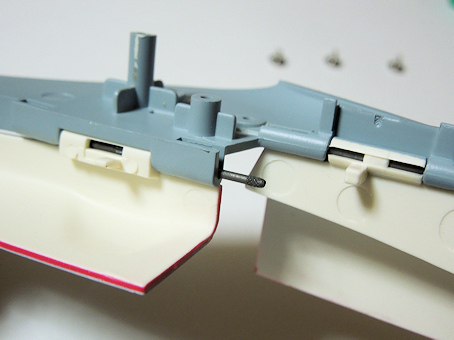

今回組み立てた左ランディングギア扉を本体のアルミフレームに取り付けます。6,7号で付属したインテイク先端部分に続き、今回も樹脂製パーツが取り付けられる事になります。

|

|

|

アルミフレームの指定された穴にパーツを通し、ネジで固定します。よくわかりませんが、固くて融通のきかないダイキャストパーツだと、精度の問題で穴位置が合わなかったら面倒な事になりそうだと思いました。

|

|

|

内側から見て脚扉を開いた状態です。このスペースの中にランディングギアが収まる事になりますが、どのようなギミックが仕込まれるか大変楽しみです。

|

|

|

週刊F-14に挑戦しているブロガーさん同志の感想を読んでいてもそうなのですが…、この樹脂パーツだけで1700円は高いよな…というのは私も同感です。せめて左右がセットならまだ納得もできるところですが…。

|

|

|

胴体下側から扉を開けた状態を眺めた図です。ダイキャストモデルという事で期待していたファンにとって、4号までの満足度と5号以降の不満度の落差が大きすぎたせいかバッシングも激しいものになっていますが…パーツの造形や組み付け精度は決して悪いものではありません。

|

|

|

エラー品だったパーツは返却の必要はなく、処分するようにとの事でした。確かにこれだけあっても自分にとっては使い道がないし、どうしようかな?と思っていたところある事に気づきました。あれ…部品の内側が白い。私はてっきり樹脂パーツは成型色だと思っていたのですが、もしかしたらこれは塗装済だったということでしょうか。だとすると塗装品質は塗膜も薄く、塗りムラもなく、手触りもザラザラでいい感触ですし、かなり塗装技術は高いと感じました。

|

[009]

|

|

| 試練の第9号です。

今回のパーツは「左インテークファンのモーターを取り付ける」です。ユーザーの不満がたまる中、この商品構成は火に油を注ぐ結果となったようです。私自身もシリーズを通しての組立計画に疑問符が立った号でもあり、リタイヤの検討を視野に入れる必要性を感じるタイミングになりそうです。

|

|

|

さて今回号には二つの資料が封入されていました。

一つは愛読者プレゼントの応募用紙で、1-9号までに付いている応募券を貼って封筒を送るとDVD「トップガン」がもらえます。定期購読者には未だに商品配送が滞っていると聞きますからやりきれないですね。あともう一つは第8号での説明不足分の補足資料分です。やならいよりはマシですが、既に組んでしまっているであろう8号の不備を9号で説明しても間に合わないかもしれませんね。

|

|

|

第9号のパーツはこの3点です。このショボさはユーザーの不満がたまっているところに追い討ちをかけてしまったようです。この週刊F-14を手にしている私達は100号で17万円という値段への覚悟はできているはずですが、いざ分割されたこのモーターに1700円の価値は感じられないという事がわかりました。バラ売りはやめて、2冊セットとかで販売した方がいいかもしれません。私も書店で購入しましたがちょっと虚しい思いがした事は否めませんね。

|

|

|

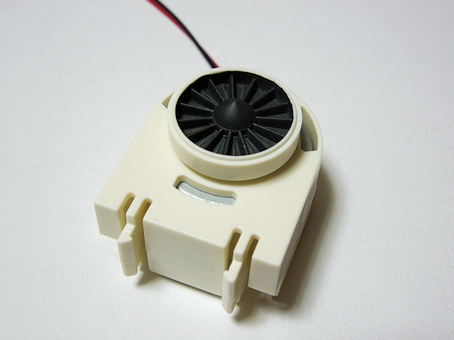

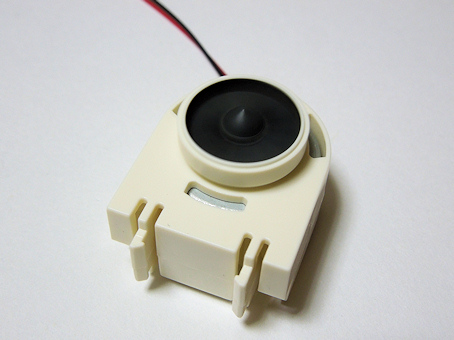

気を取り直して組立に入ります。樹脂製のモーターホルダーにモーターを入れてはめ込みます。その際にケーブルは切り欠きから逃がすように向きには注意が必要です。

|

|

|

反対側から出ているモーターの軸にファンのパーツをはめます。今回は作業的に難しいところはありません。

|

|

|

6号に付いてきたテスターを使ってモーターが可動するかどうかをチェックします。上の写真と比べるとファンが回転している事がわかると思います。

|

|

|

モーターホルダーをアルミフレームにはめ込んで9号の作業は完成です。ここで不思議に思うのは6号に付いてきたモーターは追い抜かれてしまい、行き場を失っている事になります。一体なぜこのようなパーツ配分になるのかは不思議ですね。せめてモーターホルダーとファンパーツを2つずつ付けてくれたら理解できるのですが…。またこの絵をみて、せっかく17万円もする高級モデルですからエンジンは内部まで再現されていて、換装ができたら面白いと思いました。

さてこのように

①定期購読者への遅配が続いている

②1700円のわりにパーツがショボイ

③ダイキャストモデルと謳っている割に胴体は樹脂パーツばかり

などが重なって、ネットでも色々と厳しい意見が書かれています。

次回の10号は胴体上面のパーツとなり、これがダイキャストパーツなのか樹脂パーツなのかで今後の継続が分かれる分岐点になると思います。細かいミスは多々ありますが、私自身はモデル自体は決して悪くないと感じています。どうか気持ちよく100号まで続けさせてもらえますように…。

|

[010]

|

|

| 第10号です。

今回は定期購読で自宅に届いています。注目すべきは右上にある号数の表示ですが今回はのぞき窓が開いており、そこから10の数字が見えていて違和感がありました。11号の発売翌日に届きましたが品薄なので10号1冊しか用意できなかったのかなと思いましたが、納品書には10〜13号の4冊分が印字されていたのでコールセンターに連絡しなくては…と考えていました。

|

|

|

パッケージを開梱するとマガジンがパラパラと4冊入っていました!これはもしかして…と思いダンボールを開けると4冊分のパーツがセットで入っていました。「これだけ?」と感じた驚きと「やった!」という喜びが入り混じった複雑な思いでした。あとダンボールサイズが小さいとメール便で済むので受け取りの印鑑が不要というメリットもありました。

1冊分で1,700円は高く感じますが4冊まとまればなんとなく許せてしまいます。ちなみにコストについてはパーツの素材や大きさで考えてしまうと割高感はハンパではありませんが、それに必要な金型や管理費などの経費を考慮する必要があります。単純に考えると金型に100万円かかったとして、100人で割れば1人あたり1万円の負担ですが1000人なら1千円で済むので量産効果が出てきます。

|

|

|

あらためて希望の光が見えた第10号です。

今号の表紙には付属するパーツ写真が省略されるようになりました。これは書店に並べても分かりづらいと思いますが、書店配荷と定期購読の分岐点を意味しているのかもしれません。

|

|

|

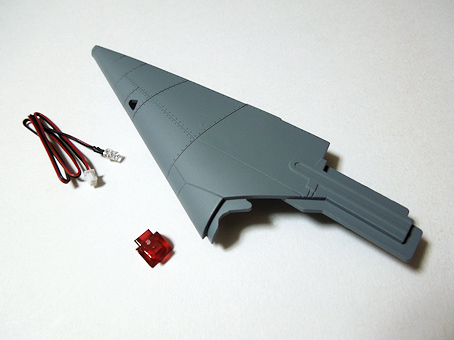

組立は「左の航空灯を取り付ける」です。今回は初の本体上面を構成するパーツという事で注目を集めていました。これがプラなら期待するダイキャストモデルとしては絶望的であり継続か離脱かの分岐点を捉えていましたが、期待通りダイキャストパーツでしたので多くのファンがほっとしたと思います。

|

|

|

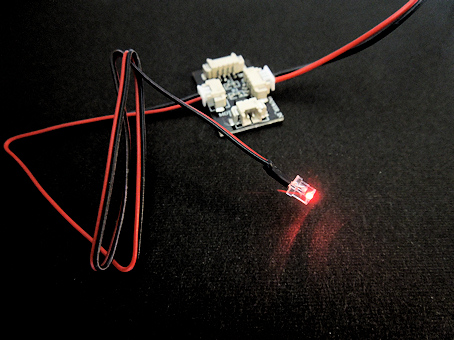

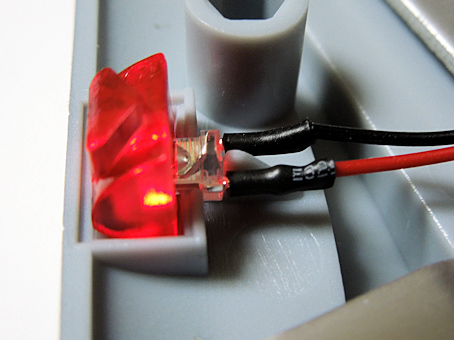

10号に付属するLEDパーツです。航空灯は左が赤、右が青と定められています。6号のテスターを使って点灯チェックを行いますがこのLED自体も赤く点灯します。

マガジンには第6号の説明書にあるコネクタの写真に誤りがあったと訂正が載っていました。作業時には気づきませんでした動作確認はできているので結果オーライです。

|

|

|

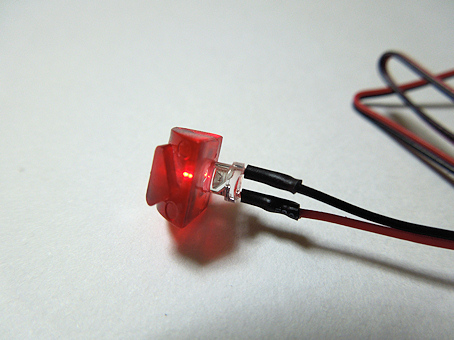

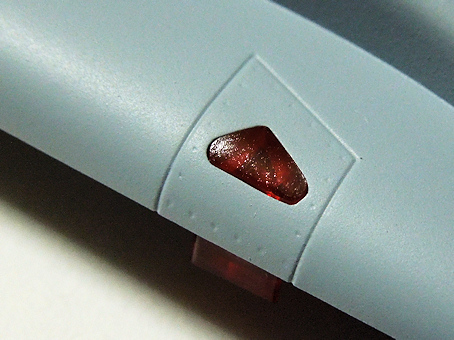

赤のクリアパーツです。形状には上下があってRが異なるので若干注意が必要です。裏側にはLEDを入れる穴が空いていますが、位置は下側に寄せられています。

|

|

|

赤いパーツにLEDを指します。一つのLEDの灯りを上下に分散させて二箇所を点灯させるグッドアイデアです。この時LEDは深く指すことができるのですが奥まで入れてしまうと次工程で不具合が生じます。2mmくらい残しておくのがコツだそうです。ガイドには書いてありませんが先行するブロガーさんが指摘しており、先人達のアドバイスはとても役に立っています。

|

|

|

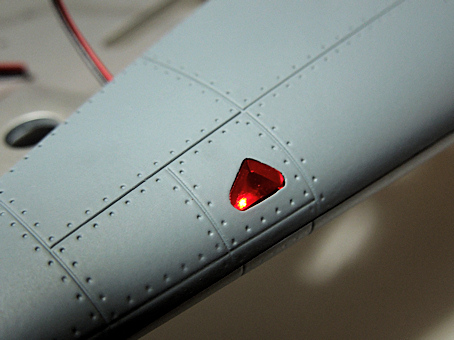

航空灯パーツを胴体下面に取り付けます。上下の向きがあっていると気持ちいいほどピッタリと面にフィットします。

|

|

|

LEDパーツを取り付ける内側です。LEDを奥まで指してしまうと太い部分が壁に干渉してしまい、フェアリングを被せる時に障害が生じます。配線のところに抜け防止の爪があるので、写真のようにできるだけ浅い位置にセットするのがコツです。

|

|

|

胴体上面にフェアリングをかぶせて10号の作業は完成です。今回はネジ止めでなくはめ込むだけのスナップフィット式ですが、噛み合わせは意外と緩めかも。赤い航空灯をつけて楽しみたいところなので、テスターでなく常時接続して遊べるようにして欲しいですね。

|

|

|

一つのLEDで上下を点灯してくれます。

|

|

|

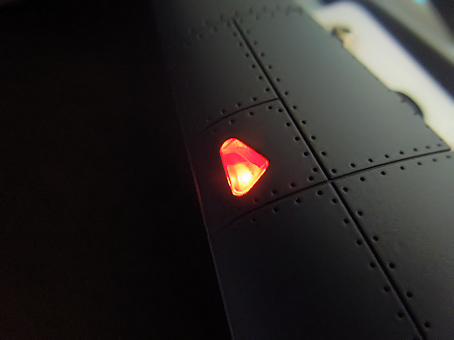

照明を落としてみました。航空灯は点灯したままですが、後半に出てくる尾翼は紹介ビデオを見る限りではストロボライトのため点滅するようです。

|

|

|

第10号は歓喜のダイキャストパーツでした。やはり質感が違ってきますね〜。機体は上側がダイキャスト、下側が樹脂パーツです。上下で別色になりますが意図的に塗り分けられているようで、これで正解のようです。このパーツのおかげで今後も続けていけそうでホッとしています。

ここまでで10号の組立が終わりましたが登山でいえばまだ1合目。

|

|

|

[20150121][20150204][20150210][20150218][20150225][20150312][20150318][20150330]

[20150401][20150402][20150409] |